特許出願方策から見る事業性評価

2017/04/01

ポジショニング分析(Pre-Anarysis)

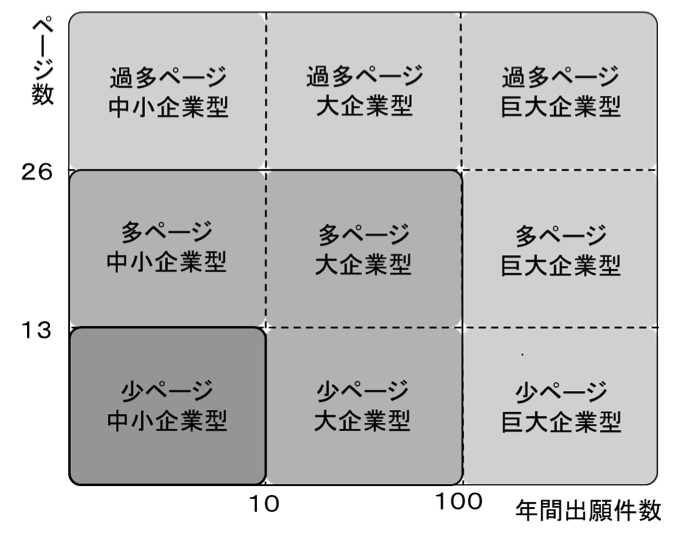

まず、自社の特許出願について、出願数(年間)と特許出願書類のページ数(平均値)が、次のマトリックスのどの領域に属するかを見て、特許出願の方策の良し悪しについて簡易的な判断をします。一般的に、特許出願書類のページ数が少ない企業は、あまり良い特許戦略を実行できていない傾向にあります。なお、なぜ、特許出願書類のページ数を使用するのか、なぜ、年間出願件数を使用するのかは、次のとおりです。

① なぜ、特許出願書類のページ数を使用するのか

②なぜ、年間の出願件数を使用するのか

少ないよりは多いほうが、当該分野において多くの権利を主張できる。

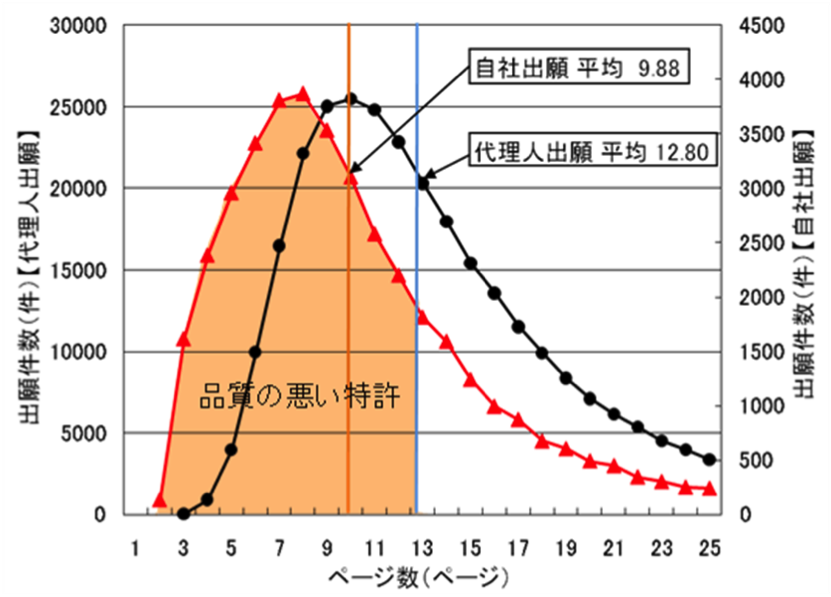

特許出願方策の良し悪しを判断するのになぜ、特許出願書類のページ数を利用するのか?

弁理士とそうでない出願人が作成した特許出願書類のページ数の差

なぜ、ページ数に差ができるのか?

▼

弁理士は、拒絶理由通知を受けることを前提にして、特許出願書類を作成している。

▼

新規事項(ニューマター)追加禁止の原則から、できる限り多くの事柄を記述して、拒絶理由解消後も当初の権利範囲が得られるよう担保している。

詳細分析の方法

特許出願方策分析

特許出願方策マトリックスによる簡易分析(ポジショニング分析)

特許出願書類品質分析(ページ数分析、請求項数分析)

年間特許出願数分析(量的分析)

代理人活用分析

特許査定率分析

出願分野分析

国際特許分類(IPC)別出願数分析

テキストマイニング分析

審査請求時期適性分析

D社の概要

QR(Quick Response)コードはD社が開発し、1994年に基本特許を取得した。D社は、この特許の権利行使はせず、誰でも自由にコードを作成し、読取りできるように無償公開した。その後、1999年にJIS(日本工業規格)、2000年にISO(国際標準化機構)の国際規格として制定し、標準化(オープン化)したが、一方で2次元コードの読取装置、2次元コードの読取方法などの特許は順次取得してきた。

実際、QRコードを読取装置で読み取る際、読取りエラーが起こり難くするためにはアルゴリズムを工夫する必要があり、同社が販売する読取装置でしか性能が出せないらしい。この他、QRコードをエンコードするノウハウについても公開しておらず、これらが価値獲得する(収益をあげる)ためにクローズにした部分であると考えられる。

現在、D社はQRコードやその関連装置の他、産業用ロボット、産業用コントローラーを自社製品に持ち、これらを使用したソリューションも提供しているが、これらの関連する特許についても力を入れていることが今回の調査結果から明らかとなった。

評価事例(D社)

ポジショニング分析、特許出願書類品質分析、年間特許出願数分析

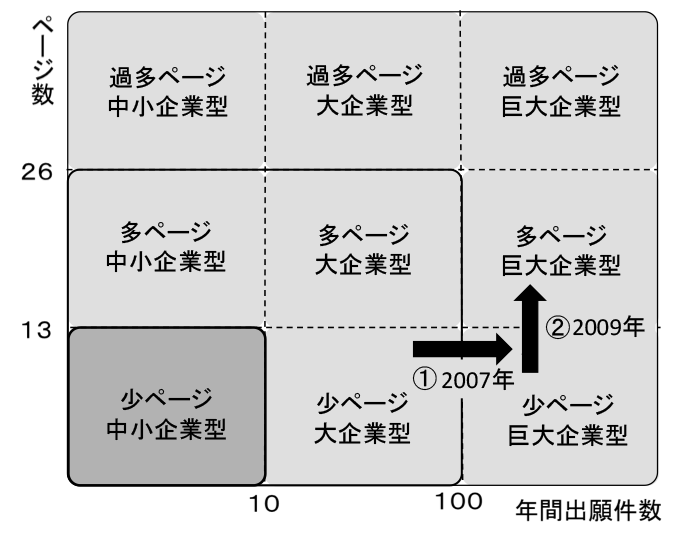

特許出願方策マトリクスにおいて、公開特許公報出願年ベースで、2007年に量的な昇格を実現し、2009年には質的な昇格も実現している。

このようにD社の特許マネジメントに対する意識は年々増加していることがわかる。

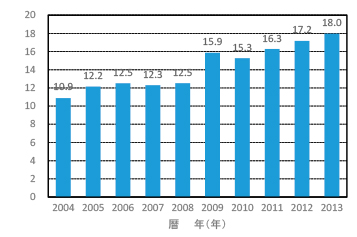

特許出願書類品質分析(ページ数分析)

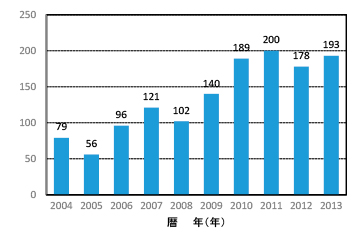

代理人活用分析

| 暦年(年) | 自社出願 | 代理人出願 |

| 2004 | 0 | 79 |

| 2005 | 0 | 56 |

| 2006 | 0 | 96 |

| 2007 | 0 | 121 |

| 2008 | 0 | 102 |

| 2009 | 0 | 140 |

| 2010 | 0 | 189 |

| 2011 | 0 | 200 |

| 2012 | 0 | 178 |

| 2013 | 1 | 192 |

D社の出願が代理人によって為されたものか、自社で出願したものかを示したものであるが、特許出願のほとんどが代理人によって行われていることがわかる。

これは、特許出願業務を完全に外注することによって、特許専門部門の業務効率化を狙っていることが考えられる。なお、2013年における自社出願1件は、社員教育のための出願であると考えられる。

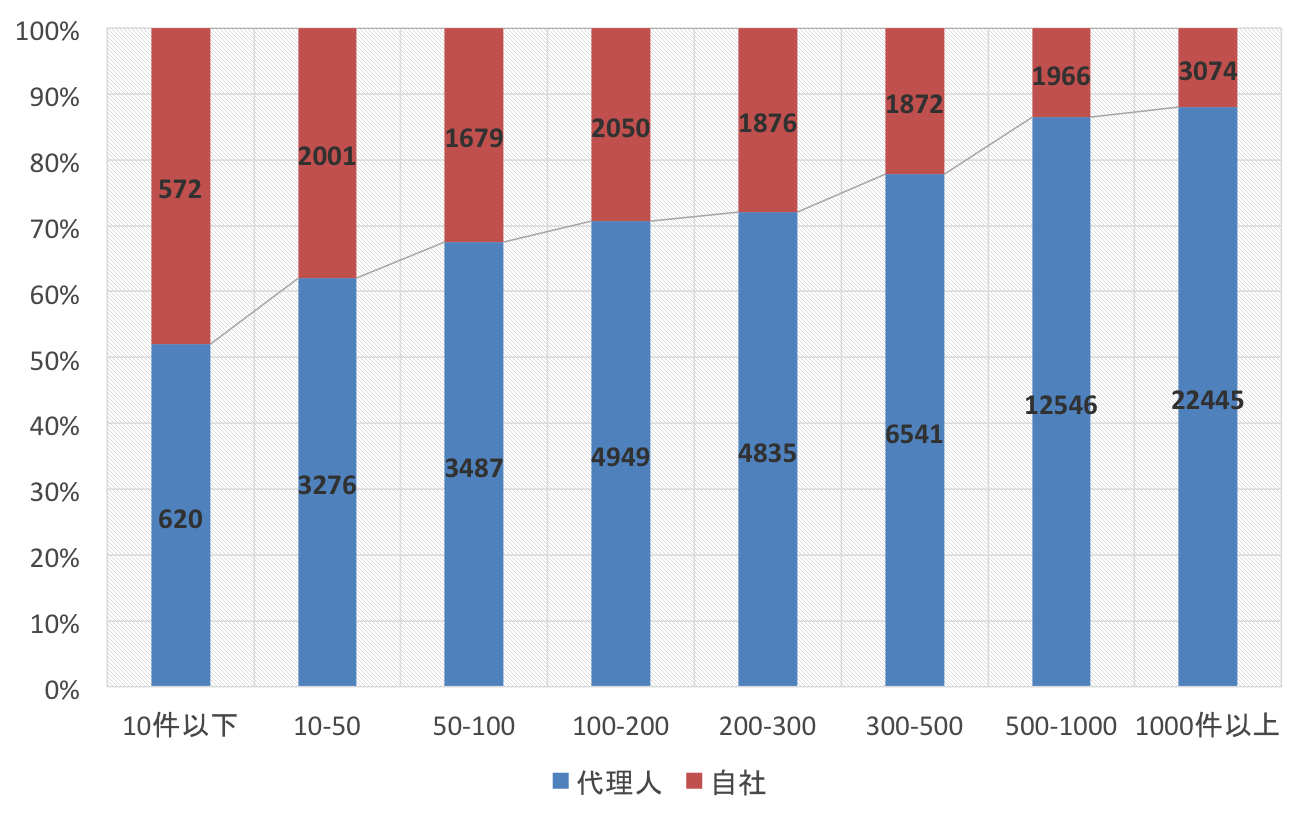

ちなみに、次ページのグラフには、年間出願件数の多さによって、どれほどの企業が出願業務を代理人に依頼しているかどうかを示したものである。

このように、年間の出願件数が多い会社ほど、代理人に特許出願させる傾向が強いことがわかる。

特許査定率分析

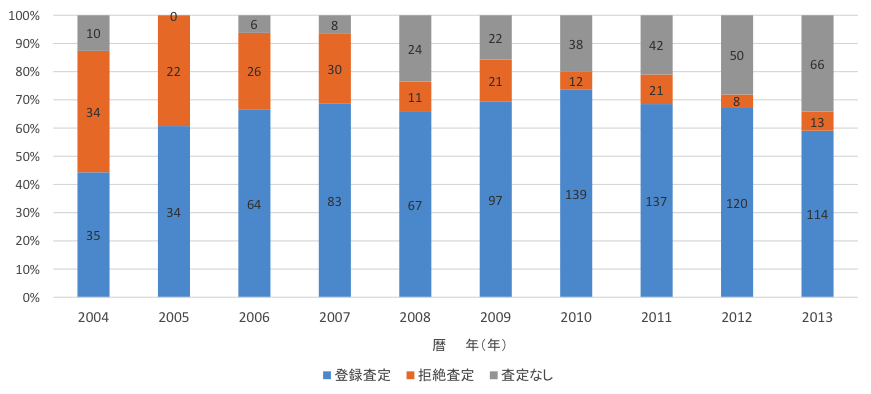

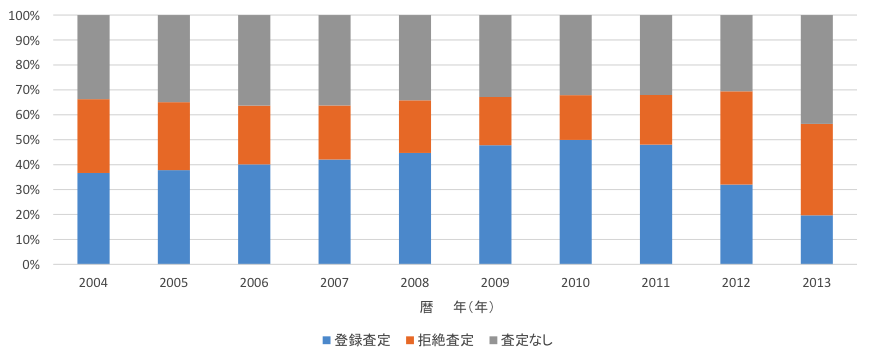

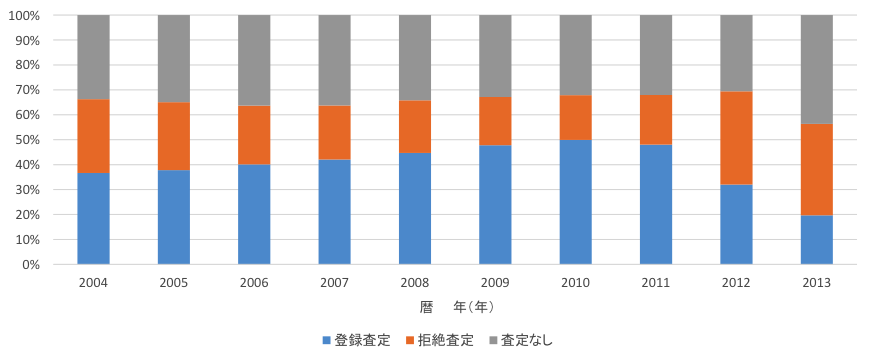

図(D社の審査査定の割合)は、D社が2004年から2013年までの間に行った特許出願について、登録査定、拒絶査定および査定なし、となった出願の割合を示したものである。

図(全国の審査査定の割合)の全国のものと比較すれば、D社の特許出願は特許査定となる割合が高いことがわかる。また、特許出願書類のページ数が増加し始めたころから、拒絶査定となる割合が減少し、また査定なしの割合が増加しはじめていました。

これらの結果から、D社では出願する特許を権利化するものと、単に公知にするもの2つに大別して出願していることが予測される。

いずれも、排他的な権利領域を広げる行為、すなわち自社の事業領域において他社への参入障壁を高める行為であるが、その中で権利を主張するポイントをしっかりと抑えている様が伺えた。

国際特許分類(IPC)別出願数分析

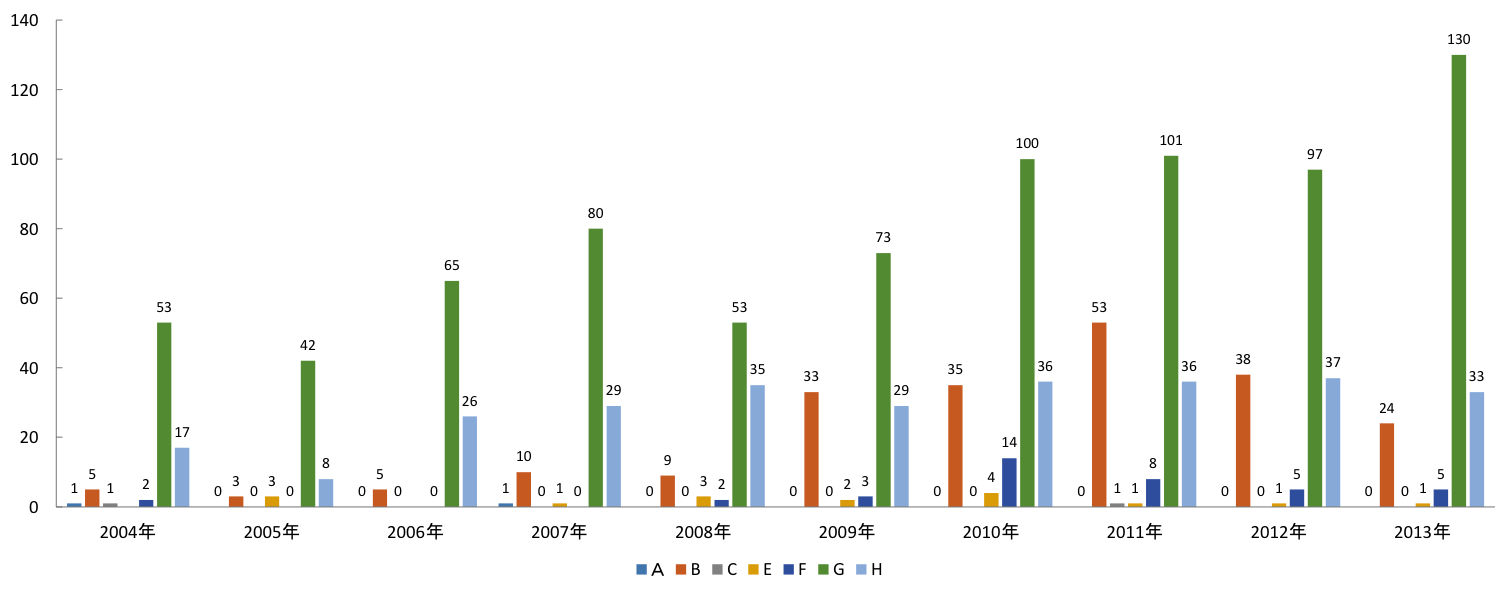

D社の2004から2013にかけての特許出願を国際特許分類別(IPC)に分類し、各領域における出願件数の推移を見てみた。

出願件数が多いのは、B領域(処理操作;運輸)、G領域(物理)、H領域(電気)だった。これらのうち、B領域における出願は2011年まで増加し、その後は減少傾向だった。また、G領域における出願は、他の領域の出願に比べて群を抜いて多く、2003年から2013年までばらつきはあるものの一貫して増加する傾向だった。H領域は、2006年から増加し、その後の出願件数はほぼ横ばいとなっていた。

テキストマイニング分析

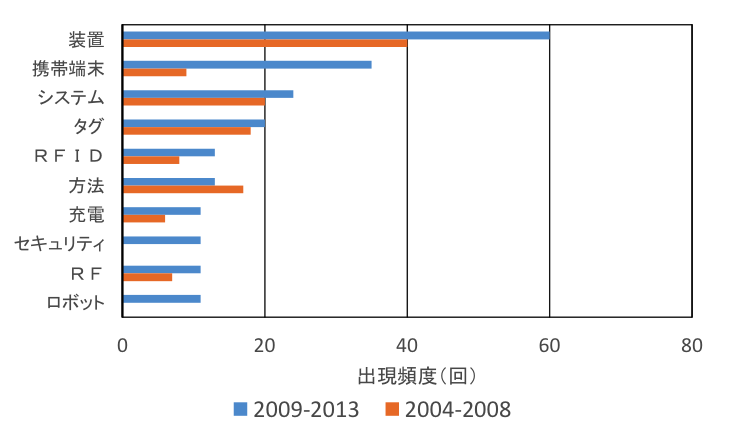

B領域、すなわち処理操作;運輸に関する発明の領域では、D社の主力事業である産業用ロボット等に関する特許出願であり、上位には「ロボット」、「制御装置」、その他にも、「間接」や「回転」などロボットに関連する単語も見られた。

この領域では、前半から後半にかけて出願件数が増えたこともあって、全体的にこれらの単語の出願頻度も大幅に増えており、特許戦略においても力を入れていることがうかがわれた。

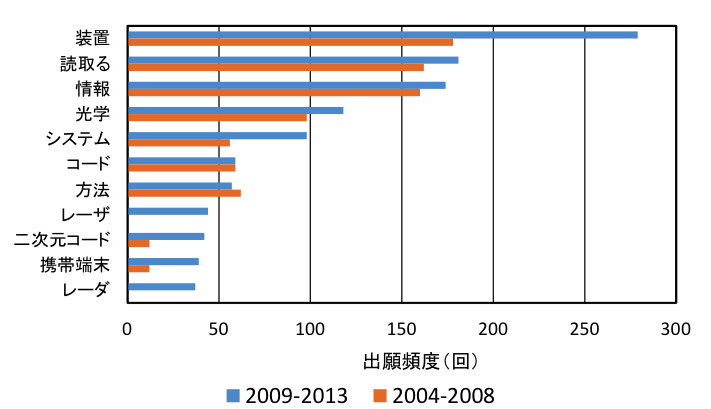

G領域やH領域、すなわち物理や電気に関する領域は、QRコードに関する特許であるものと考えられる。

G領域では、「装置」、「読取る」、「光学」といった単語が上位にあり、QRコード読取り装置に関する特許出願であることが推測できる。また、前半の5年間から後半の5年間にかけて、「装置」、「レーザ」、「二次元コード」、「端末」といった単語の出願頻度が増加しており、JIS、ISOと標準化、すなわちオープン化したQRコードに対して、読取り装置の部分でクローズにし、この分野に対して参入障壁を高めている様子がうかがわれた。

同様にH領域においては、「装置」、「携帯端末」といった単語が上位にあり、特に「携帯端末」という単語の前半の5年間から後半の5年間にかけての出願頻度が増加していることから、現在は読取り装置を実装する商品分野としてスマートホーンをターゲットにしていることが明らかになった。

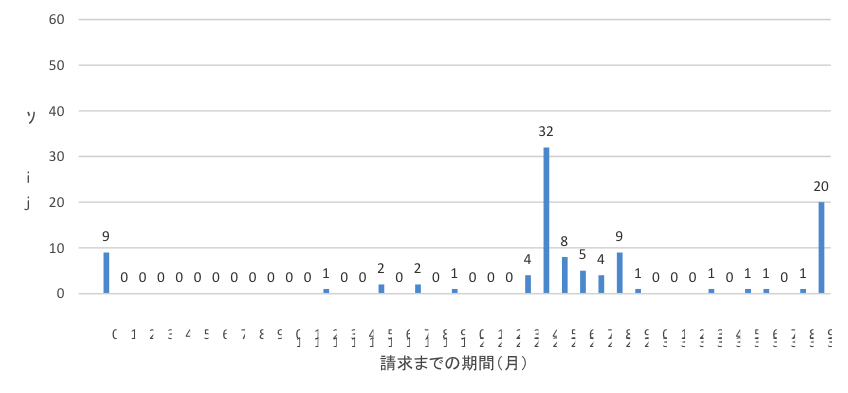

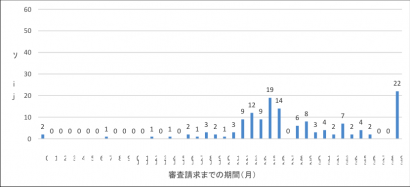

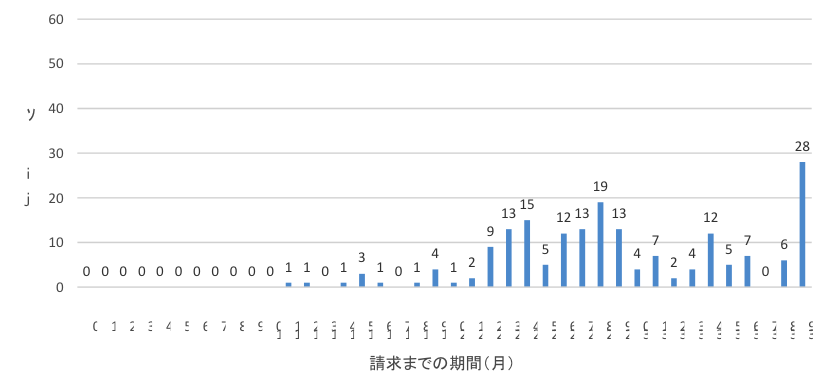

審査請求時期適性分析

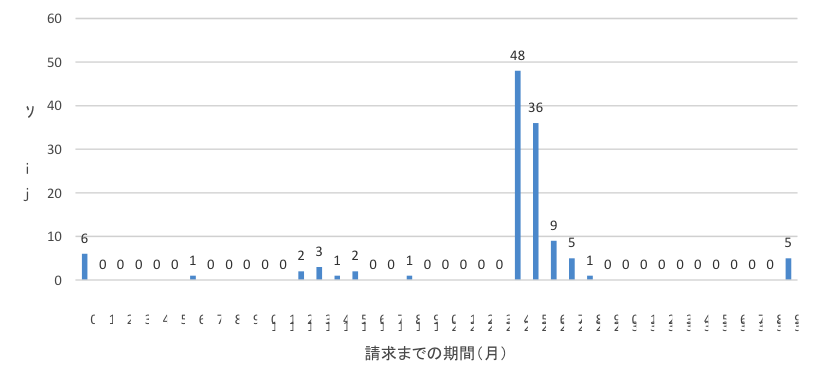

2007年から2010までの公開特許公報に掲載されていた特許出願について、出願されてから審査請求が行われるまでに何カ月を要したかを調査した結果を示した。なお、特許は出願されただけでは登録査定とはならず、出願されてから3年という決められた期間内に審査の請求をしなければならない。審査請求された出願は、その後実態審査が行われ、特許となるための要件を満たせば、登録査定となる。また、この調査においても、審査請求時期は,特許情報プラットフォーム・JPlatPadを利用して調べた。

これらの図を、年を追って見てみれば、2007年もしくは2008年までは出願と同時に数件の審査請求を行い、残りのものの多くについては出願してから24カ月(2年)に再度審査請求を行う傾向にあることがわかる。このことは、本当に権利化したい発明については出願と同時に審査請求を行うが、その後、市場と自社で発明した技術の関係性を考慮しながら、価値獲得が最大化できるような効果的な時期に審査請求をするのではなく、2年が経過した時点で機械的に審査請求を行っているかのように思わせる。

一方、2009年からは審査請求の時期は、2年という期間の前後に分散し、初めの月に審査請求される件数も減少している。この2009年は、D社の特許出願方策が特許出願方策マトリクスにおいて、小ページ巨大企業型から多ページ巨大企業型へ移行した年と一致しており、推測ではあるが、特許戦略の見直しによって、特許出願書類の品質の向上と効果的な審査請求時期の決定が図られるようになった結果の現れであると思われる。

なお、同図において、3年の期限を越した、38カ月および39カ月に計上されている件数は、特許庁が最終処分をしたもので、みなし取り下げとなった出願である。

特許出願方策から見る事業性評価 D社のまとめ

延岡は1)、日本の製造企業は、トヨタ生産方式などの採用による高次元QCDの達成やオペレーションにおける効率的なものづくりによって価値創造はできていても、電気機器産業におけるコモディティー化による価格競争の例のように、折角作り上げた価値を獲得できていないと述べている。また、これを実現するためには、何かしらの戦略を持たなければならいと付け加えている。これを実現するための代表的な例としてオープン・クローズ戦略が良くとり立たされている。

D社が、QRコードによってこのオープン・クローズ戦略を実施していることは周知のことらしいが、実際に特許をどのように活用してクローズの部分をしているのか、今まで詳細に解析した報告は見当たらなかった。

本研究が解析した公開特許公報データは2004年から2013年と限定的ではあるが、その期間にD社の特許戦略に転換期があることがわかった。このことを示すデータは2009年の公開特許公報掲載分の特許出願から顕著にみられるようになったため、この1年6カ月前、すなわち、2007年より何らかの理由によって、特許戦略が社内において重要視されるようになった。

この年より、具体的に、良質な特許出願書類の提出、目標とする査定の明確化、価値獲得できる権利範囲の選定、審査請求時期の的確化が為されるようになっていた。